第1話

短い夏が終わり、季節は秋。

早朝の空気はキンと張り詰めたように冷え込んでいる。

水平線から顔を出したばかりの朝日が、静かに波打つ海面をゆっくりと淡い桃色に染めていく。

金色に縁どられていく水平線を、アルファルド王城は今日もまた粛然と眺めていた。

城下の人間も、王城に住まう大多数の人間も、あたたかい毛布にくるまれて、すやすやと寝息を立てている。

アルファルド王城は、王国軍の本拠地にして最大の要塞である。

その堅牢な外壁は、この王国で150年もの間続いている戦火に耐え、幾度となく民を守ってきた。

王城は外部からの侵入を許さない。ゆえに、外壁にはツタの1本たりとも、生えていてはいけないのだ。

ただ、この日だけは事情が違った。

王城の中央部。茶色いレンガ造りの外壁の一角を、太くて頑丈な蔦がするすると上へ這い登っていく。

その様は、まるで蔦自体が確固たる意志を持っているかのようだ。

そして、その蔦に両足をかけて外壁をよじ登っていく人影が2つ。

2つの人影は少年兵だった。

濃紺の軍服に、白いズボン、黒のブーツ。

皺ひとつない真新しい軍服は、その少年兵たちがまだ新兵であることを示していた。

1人は赤茶色の髪、もう1人は癖のある金髪。

赤茶色の髪の少年兵は、もう1人の金髪を時々見下ろしながらずんずんと王城の外壁を登っていく。

「おーい、大丈夫か? サムエル」

サムエルと呼ばれた金髪の少年兵は、声に気が付いて上を見た。

「だ……大丈夫。手がかじかむだけ」

この時間は、冷たい風が時折吹き込んでくる。

サムエルは、右手に息を吐いて少しだけでもと温める。

吐く息は白い。

「エストは大丈夫?」

赤茶の髪――エストと呼ばれた少年兵は、にやりと笑ってみせた。

「大丈夫。あとちょっとだから頑張ろうぜ」

エストの吐く息も白い。だが、すっかり体が冷えてしまったサムエルとは違い、彼は意気揚々と上へ上へ蔦をよじ登っていく。

このままでは、もっと離れてしまう。

サムエルは四肢を急がせつつ、エストへ話しかける。

「……ねえ、本当に会いに行くの?」

サムエルの問いかけに、エストは声を張り上げて返答した。

「当たり前だろ!」

明るい声色で、エストは続ける。

「ここまできたんだ、アイツに……姫に、会いに行く!」

***

発端は、つい昨日のこと。

その日は、エスト達少年兵が初めて軍服に袖を通した日でもあった。

1年以内に15歳以上の年齢となる者、アルファルド王国の人間であることを証明できること、王国へ忠誠を誓う覚悟のある者。

上記3つを満たすものは、アルファルド王国軍への兵士を志願できる。

志願した兵士は、秋になると軍服へ袖を通し、王国軍の新兵として王城での生活が始まるのだ。

その日は、新兵としての生活の初日であった。

新兵初日の午前中は、実に退屈だった。

国王、王国軍元帥、新兵教育担当……次から次へと軍のお偉いさんが壇上にあがり、国の成り立ちや軍の機能に関する”ありがたい”お話を聞いた。

エストの隣に立っていたサムエルは真面目にすべての話を聞いていたようだったが、エストのなけなしの集中力は限界に達していた。

実際に体を動かすのは、午後になってからだった。

新兵は複数のグループにわかれ、それぞれ別々の道順で王城の案内を受けた。

エストは幸運にもサムエルの一緒のグループだったので、2人でグループの後ろの方へついて歩き回った。

アルファルド王城は、おもに2つの区画に分けられる。

一つは、王族や大臣の居住地となっている中央棟。

もう一つは、軍としての設備が置かれている軍事棟。

更に軍事棟は8つの棟に細分化されている。

完全左右対称となっているこの王城は、慣れていない者が不用意に城内を歩き回るとすぐに道に迷ってしまうような”迷宮”でもあった。

グループの指導上官は、そんなことを説明しながら先頭を歩く。

深緑色の髪を短く切った、若い男性の教官だ。たしか、エレブランドとか名乗ってたな……と、エストは思い出す。

エレブランド教官は、説明の最後にこう付け足した。

「そうそう、ここ中央棟は、2階以上は新兵立ち入り禁止だ。もし間違えて入ったら、上級兵からの大目玉を喰らうことになるからな」

はい、と一部の新兵が返事をする。その後ろで、エストがぽつりとつぶやいた。

「……ここが、中央棟なのか」

サムエルが隣で頷く。

「そういってたね」

「てことは、この上に王族がいるんだよな」

「そういうことになるよね」

エストとサムエルは、北側にある階段を一瞥する。

階段は午後の陽光を受け、キラキラと輝いている。

どうやらその先は2階へとつづいているようだ。だが、2人の屈強な上級兵が階段脇に立ち、これでもかと言わんばかりの威厳を静かに放っている。

きっと、他の新兵たちも彼らの存在に気が付いているのだろう。

エレブランド教官の説明に聞きいりながら、彼らを視界に入れないように努めているだけだ。

立ち入り禁止区域。

入り口にそびえたつ、屈強な門番。

その上に待っている者は……。

視界の端に映る階段は、より一層輝きを増して見える。

栄光への階段。あれを登り切った時、その先に待っている景色は一体どんなものだろう。

そして……あの階段の先には。

「……あの先に姫が……。テセラがいる」

エストがつぶやいた言葉は、サムエルの耳にしっかりと届いていた。

その日の夜、彼らはさっそく「侵入計画」を立案し…そして、現在に至る。

中央棟の外から王女の間を目指す方法は、エストの発案だった。

初期の計画では、棟の一階部分から見張りの目をすり抜けつつ侵入するはずだった。

それはあまりにも現実的では無さすぎる、とサムエルが却下したのだ。

蔦を登りながら、サムエルは昨夜のそんなやり取りを思い出す。

「おーい、ツタの続き出してくれー!」

頭上からエストの声がして、思い出したように上を見上げる。

彼は自分より遥か上の蔦に足をかけ、こちらを見下ろしていた。

もうあんな上に。

そう思いながら魔法を詠唱し、蔦の続きを出す。

…と、ふとサムエルはめまいを覚えた。

ぐらつく視界に動揺しつつも、両手でしっかりと蔦を握り直す。

「…大丈夫か?」

「う、うん」

目眩なんて、初めてだ。

そう思いながら、彼は引き続き上っていく。

なんとかエストに追い付かなきゃ。

足を引っ張っちゃいけない。

焦る気持ちとは裏腹に、どんどん登るスピードは落ちていく。

そしてそれに反比例するかのように、目眩はどんどん酷くなっていった。

…もうだめだ、追い付けない。

ぐらぐらと揺れる視界のなか、サムエルは自身の離脱を決意した。

ここまで来たんだ、せめてエストだけでも行かせなくちゃ。

エストに声をかけようと顔を上げた、そのとき。

サムエルの意識がぐらりと揺れた。頭から、手足から血の気が引いていく。

視界は白く退色していき、頭上の友人の姿も霞んで見えなくなっていく。

サムエルには、この現象に心当たりがあった。

「魔力切れ」だ。

人の肉体が食糧を糧にして動いているのと同様に、人の魂もまた動力の源を必要とする。

魂の糧が、「魔力」。

魔法を使いすぎ、自身の魔力が底をつくと……魂は糸が切れたように動かなくなり、そのまま数日放置すればゆっくりと死に至る。

そんなことを昔、姉さんが話してたっけ……。

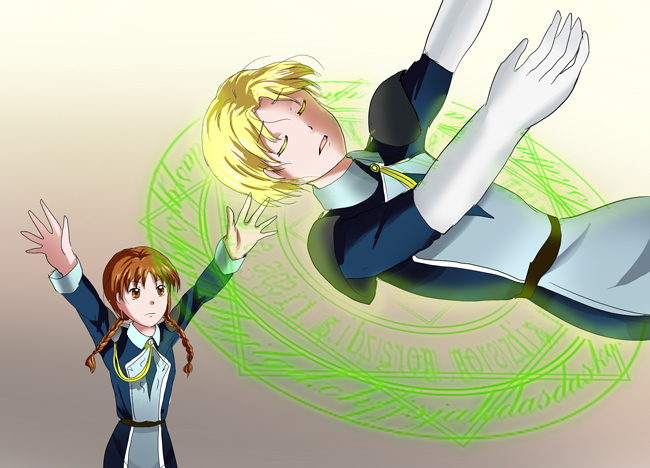

ぼんやりと薄れゆく意識の中、ついにサムエルの手は蔦からするりと滑り落ちる。

彼の身体は宙にふわりと投げ出され、ゆっくりと下降を始めた。

「……! サムエル!!」

そう叫んだエストは、サムエルのはるか上にいる。とっさに左腕を伸ばすが、届くはずもない。

自由落下を始めたサムエルの身体は、十数メートル下の地面めがけて急降下していく。

その先に待っている光景を想像して、エストは思わず目をつぶった。

だが、それもつかの間。

下から突き上げるような突風に、エストは思わず再び目を開けた。

両手をしっかりと握り直し、眼下の光景を確認する。

そこには、ふわりと宙に浮くサムエルと、それを支えるかのように両腕を突き上げている少女の姿があった。

突風の中、凛とした表情を眉一つ動かさず、彼女は頭上に浮遊しているサムエルをしっかりと見つめていた。

三つ編みにした長い茶髪が、風に揺れている。

やがて、突風は少しずつ勢いを弱め、それとともにサムエルがゆっくりと地面に降りて行った。

少女はすかさず彼の脈と呼吸があることを確認すると、ほっと胸をなでおろす。

エストはその光景を見ると、ゆっくりと蔦を降りて少女と友人のところへ向かった。

エストの足が再び地面につくのを見るなり、少女は怒鳴った。

「馬鹿! あんたたち何やってるのよ!」

「あ、え、えーと」

エストは狼狽した。

まさか、「お姫様の部屋に侵入するためにツタを登ってました」なんて言えるはずもない。

「えっと、これはだな、その」

「ハッキリいいなさいよ!」

三つ編みを揺らして、少女は憤慨する。

よく見ると、彼女も真新しい軍服を着ている。もしかしたら、自分たちと同じ新兵だろうか?

エストがしっかりした返答をできずにしどろもどろしていると、サムエルがゆっくりと身を起こした。

「えすと……?」

「! サムエル! 無事か!?」

「う、うん。ちょっと魔力を使いすぎたみたい……」

えへへ、とサムエルは力なく笑う。そして、少女の方に視線を向けた。

「君が……助けてくれたの……?」

軽く頷いて、少女は続ける。

「あたしの魔法の属性は『風』。人ひとりを宙に浮かせるくらいなら出来るわ」

エストは先程の突風を思い出す。あれは、サムエルを助けるためにこの少女が起こしたものだったのだ。

「……ありがとな。お前がいなかったら、今頃サムエルは……」

そう言って、エストは外壁を見上げる。

少女もエストの視線を追い、再び外壁を見やる。

周囲の外壁とは違い、そこには一点だけ不自然に蔦が生えている。

いぶかしげに少女は首を傾げた。

「……? 壁にツタなんて生えて……」

そこまで言って、彼女は察する。

「アンタ、このツタ魔法で……!」

彼女はサムエルとエストの顔をじろりとにらみつけた。

「これ、不法侵入よ!? アンタたち、一体どこへ入ろうと……」

その言葉を遮るように、ガシャガシャと鎧の走る音が遠くから聞こえた。

「おい、誰だ!?」

大人の声。鎧の音。

その音に、反射的にエストとサムエルは肩を震わせた。

ヤバイ、見つかる。

そう確信したエストは、サムエルの手を取って彼を引き起こした。

「お、おいサムエル! 逃げるぞ!」

「う、うん!」

はぁ!? と言いたげな少女を尻目に、エスト達はその場から逃走を図る。

だが、遅すぎた。

鎧で武装した兵士2人が、エスト達3人を取り囲む。

3対2。数ではこちらが優勢だが、昨日今日でなりたてホヤホヤの新兵と、鍛え上げられた兵士では勝敗は目に見えている。

「お前たち、なにをしている」

「え、えっと…」

上官の声は、威圧的に低く響いた。

彼らの質問から、新兵3人が逃れられるはずもなく。

全てを正直に話した少年の2人と、不運にも巻き込まれた少女1人。

彼らは入隊2日目にして、「中央棟不法侵入未遂の問題児」となったのである。

第2話

新兵の朝は忙しい。

「起床ーーーー!!!」と、先輩兵士のけたたましい号令と共に彼らの朝は始まる。

ベッドから飛び起き、急いで身支度を整えるとすぐに点呼の時間がやってくる。

点呼を終え、朝の短い訓練を終えると、やっと朝食の時間だ。

そのころには朝日がすっかり昇りきり、晴れやかな陽光となって城下をさんさんと照らし始めている。

朝食は食堂で一斉にとる。どの席に座るかは自由。……ただし、エストたちの席をのぞいては。

南の入り口から入ってすぐ左、一番手前のテーブルが、彼らの「指定席」だ。

そこは、アイザック・G・エレブランド曹長の指定席でもある。

その日も、いつものようにアイザックはテーブルの中央の席に座り、同じテーブルで食事をする3人の新兵を呆れ顔で眺めながらスープを口へ運んでいた。

アイザックから見て右側にはエストとサムエルが隣り合って座り、朝食をとっている。

反対側、アイザックから見て左側には……今にもテーブルの端ギリギリの位置に皿を寄せ、1ミリでもエスト達に近づくまいと距離を離して座る少女の兵士の姿があった。

彼女は朝食をせわしなく掻き込むエストを一瞥すると、すぐさまプイッと顔を背けた。

三つ編みが揺れる。皿はテーブルの端から半分ほど飛び出している。今にも落ちそうで不安定だ。

上官はおもわずため息を漏らす。…性別の違いはあれど、同期なのだからもう少し仲良くなるかと思ったのだが。

先日、中央棟の外壁から転落したサムエルを助けたのが彼女。名前は、ソフィー・L・マレット。

あれから10日。深まったのは、どうやら「仲」ではなく「溝」のようだ。

アイザックはため息をつく。

「お前ら、もうちょっと席を近づけたらどうだ」

即座にソフィーが返す。

「それは上官命令でしょうか、エレブランド曹長」

「いや、命令ってわけじゃないが」

「ということは、席を近づけるも放すのも私の自由で良い、ということですね。ではこの距離が私にとって一番快適な距離であり食事のしやすい距離となりますので、席の距離の変更はできかねます」

まるであらかじめ考えた置いた台詞のように、ソフィーはすらすらと喋った。

サムエルは、ばつの悪そうな顔をしながらエストとソフィーの顔を交互に見比べる。

対して、エストの顔はおかんむりだ。

「なんだよ、オレ達が何かしたかよ」

その言葉に、彼女はあからさまに眉根を寄せる。

「『何かしたか』ですって? アンタ、10日前のこと忘れたわけじゃないでしょうね!?」

「は!?」

「は?じゃないわよ! アンタたちが外壁にツタを這わせて不法侵入しようとしたおかげで、あたしまで問題児扱いになってるんだからね!」

「そんなの知らねーし! 第一オレ達が問題児だからって、何でお前がオレ達と目いっぱい席を離してんだよ!」

「アンタたちと一緒になんて行動したくないからに決まってるじゃない! こっちこないで、アンタの無神経さが感染るわ」

「マ、マレットさん」

自分のファミリーネームをサムエルに呼ばれ、ソフィーは視線だけサムエルの方に向けた。

「自分の魔力をちゃんと把握してなかったのは僕の責任なんだ……。マレットさんに迷惑をかけちゃったことは本当に申し訳ない、と思ってるよ……。だけど」

「ああもう、鬱陶しいわね!」

ダン、とソフィーはテーブルを拳で叩く。

「王城の外壁に勝手にツタを生やす! 不法侵入ほう助! おまけにあたしにも上官にも侵入理由を話さないし! いくら上っ面で謝ったって、サムエルもエストと同罪でしょうが! 違う!?」

ソフィーがテーブルに身を乗り出し、まくしたてる。

すごい剣幕に、サムエルはまるで蛇に睨まれた蛙のように硬直した。

「う……」

サムエルの薄青の瞳に、じわりと涙がにじむ。

わずかに震えたサムエルの声を最後に、食堂はしんと静まり返った。

ソフィーの怒声は、どうやら食堂の隅々まで響き渡っていたようだ。

重たい沈黙を破ったのは、アイザックの低くも良く通る声だった。

「マレット」

「っは、はい」

「感情的になるな。……敵を増やすだけだぞ」

アイザックの言葉で、ソフィーは我に返ったように周囲を見渡した。

食堂にいる誰もが、口を閉ざしてこちらを見ている。

冷ややかな視線。驚いたような視線。おびえる視線。

その視線に、肯定的なものは何一つとして無かった。

ソフィーは沈黙する。さすがに「やりすぎた」と分かったのだろう。

アイザックは短くため息をつくと、ソフィーに座るように目線で促す。

「朝食が冷めるぞ」

そういうと、彼は空になった自分の皿を持って席を立った。

食堂の隅の架台にそれを置くと、食堂から立ち去る。

「怒られてやんの」

「うるさい」

エストとソフィーの冷ややかな短いやり取りが、アイザックの背後から微かに聞こえた。

***

エスト・Y・ローレンス。

サムエル・R・キャルミック。

ソフィー・L・マレット。

この3人は、「入隊翌日に中央棟上層階へ侵入を試みた問題児」としてレッテルを貼られていた。

サムエルとソフィーはそうではないが、エストの粗野な行動は目に余るとされ、この3人の新兵はまとめて「特別」扱いされることとなった。

3人の教育を任されているのが、アイザック・G・エレブランド曹長。

24時間べったりとエレブランドが指導をすることは無いが、エスト達3人が問題行動を起こせばすぐさまエレブランドへ報告が行くこととなっている。

場合によっては、彼直々の「お仕置き」もその後に控えていたりする。

大体において、そのお仕置きを受けるのはエストなのだが。

エレブランドはこめかみを抑える。

おおかた、中央棟への不法侵入はローレンスが言いだしたのだろう。

だが、あいつは何故そんなことをしたのか?

見つかれば大目玉は避けられないと分かっていて、何故?

純粋な好奇心?

それとも。

この年頃の少年少女は、みんなあんなものなのだろうか。

エレブランドの悩みの種は、当分尽きそうになかった。