第5話

ある日の夕方、宿舎のエスト自室にて。

ソフィーはいきなり机の上に、バン!と1枚の紙を叩きつけた。

エストとサムエルは、椅子からわずかに腰を浮かせて机の上の紙をのぞきこんだ。

「なんだこれ?」

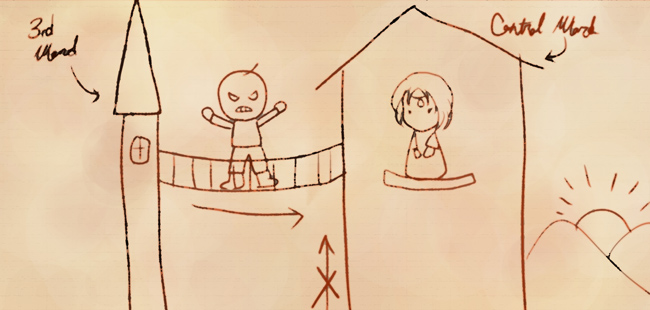

簡単な図面と矢印が書かれたその紙を見て、エストがソフィーに聞いた。

「一度しか言わないから、よく聞いて」

2つの棟と、その棟を繋ぐ吊り橋の様な絵が描かれている。

吊り橋の上には、やけに目つきの悪い少年と思しき人物が書き添えられていた。

……これ、もしかしてオレ?

エストはツッコミたかったが我慢した。

横やりを入れれば彼女の余計な怒りを買いかねない。

「前回、アンタたちは棟の下からツタを生やして登っていったでしょう?」

「……うん」

サムエルは頷く。

「アンタたちがあの日失敗した原因は?」

「……僕の魔力が切れたこと?」

「そう」

ソフィーは頷き、次に図面を指さした。

「ツタを生やす距離が長すぎて、魔力が足りなかったのがそもそもの敗因よね? だったら答えは単純よ。ツタを生やす距離が短いルートで攻める」

そういいながら、ソフィーは図面に描かれている吊り橋を指でなぞった。

中央棟の2階より上は、新兵は立ち入り禁止。

それなら、自由に通行できる隣の棟から蔦を生やし、吊り橋のようにして渡る。

それがソフィーの考えた作戦だった。

「言いたいことは分かったけどさ」

エストは続ける。

「作った橋はどうすんだよ? 吊り橋なんてかかってたら速攻でバレないか?」

質問に、ソフィーはさらりと答える。

「燃やしちゃえばいいじゃない」

「「えっ!?」」

驚く2人に意も介さず、ソフィーは繰り返す。

「だから、橋はエストの魔法で燃やしちゃえばいいのよ」

「でも、そんな派手なことやったら音はともかく、光や灰でばれちゃうよ」

「灰は私の魔法で吹き飛ばすわ。光も対策済み」

「対策って?」

ソフィーの左の口角がわずかに持ち上がる。

「この場所、夕方になると強い夕日が差し込むのよ」

西の山脈へ落ちる夕日は、強い赤色光となって棟と棟の間を照らす。

実際、数日前の夕暮れにテセラのいる中央棟を眺めようとして強い夕日に目がくらんだことをエスト達は思い出した。

蔦を燃やすのは一瞬だ。

淡い光なら、夕日にうまく紛れるだろう。

「と、いうわけで!」

ソフィーは再び机をバン!と叩く。

「作戦決行は次に晴れた日、夕方! 異議のある人は?」

にやり、と笑ったソフィーの顔を見て、エストとサムエルはお互いに顔を見合わせた。

***

一向に雲の切れることがない空を見上げる日が3日続いた。

が、好機は突然に来た。その日の空は雲ひとつない晴天が朝から続き、雲は日が傾いてもあらわれることは無かった。

夕日が山脈へ傾きかけるころ、3人は作戦を開始した。

隣の棟の部屋に誰もいないことを確認し、サムエルが魔法を詠唱し、吊り橋を作る。

距離が短く済んだこともあって、サムエルは蔦の強度へ魔力を割けたようだ。

入隊翌日に見たあの蔦よりも、太くてがっちりとした蔦が編み込まれて橋を形成している。

部屋のバルコニーから、最初の一歩を確かめるように足を乗せたエストは、その橋の強度が十分であることを確かめると、スルスルと器用に橋を渡って行った。

橋の途中で振り返ると、隣の棟の窓際からソフィーとサムエルが固唾をのんで見守っているのがハッキリと見える。

視界の端から差し込む西日が眩しい。

一瞬目がくらんだが、すぐに前方へ向き直った。

立ち止まっている暇は、ない。

***

エストが向こう側の中央棟へ渡り切るのに、さほど時間はかからなかった。

最後の一歩を踏み出すと、トン、と軽やかに彼は中央棟のバルコニーへ着地した。

バルコニーの向こう側は、薄いレースのカーテンがかかっている。

半透明のカーテン越しからわずかに見える光景は、青で統一された瀟洒な室内だった。

……おそらく、テセラの私室だろう。

部屋には人影は見当たらない。じきに、部屋の主は帰ってくるのだろう。

エストは心の中で小さく喜び、反対側のサムエルとソフィーに手を振った。

声は出さない。

サムエルはほっと胸をなでおろすと、満面の笑みでぶんぶんと両腕を降る。その隣で、ソフィーは橋を必死に指さしていた。

見つかる前に、早く橋を燃やしてしまいなさい。

そう言っているような気がした。

エストは頷くと、身をかがめた。テセラの私室から見えないようにするためだ。

そして、声をひそめて魔法を詠唱する。

サムエルは樹。

ソフィーは風。

そして、エストは火。

アルファルドの民は一人に一つ、属性の魔法を使うことができる。

魔法を使うには、使いたい術に応じた詠唱が必要となるが、その語句さえ覚えてしまえば、自身の魔力が許す限りは何度でも魔法が使える。

……そう、「その語句さえ覚えてしまえば」。

エストが詠唱を始めると、蔦に赤い魔方陣が淡く浮かび上がる。

強烈な赤い斜陽に包まれ、赤い魔方陣は目を凝らさないと見えない。

やがて、エストが詠唱を完成させると、魔方陣から赤々とした炎が姿を現した。

炎はずるりと蔦をなめるように広がり、そして……

けたたましい轟音と共に、まばゆいばかりの大爆発を起こした。

***

「わーーーっ! あの馬鹿、何やってるのよー!!」

反対側の棟から、ソフィーとサムエルもその爆発を眺めていた。

予想以上の、いや、予想の斜め上をいく彼の魔法に、ソフィーは思わず悲鳴を上げる。

隣にいるサムエルは、あはは……と力なく笑った。

「ちょっとサムエル! 笑っている場合じゃないわよ!」

「あ、ごめんごめん……。まさかこんな形で失敗するとは思わなくて」

「は?」

こんな形で?

ソフィーは聞き返す。

「どういうことよ?」

「エスト、魔法が得意そうなタイプに見える?」

考える間もなく、ソフィーは即座にかぶりをふった。

あの脳筋お馬鹿が、魔法をスラスラ詠唱して使いこなせるタイプには思えない。

正直、最初の1回くらいは不発でもやらかすんじゃないか。そうソフィーは思っていた。

魔法の詠唱を間違えて発動させてしまった場合、大抵は何も起きずに不発に終わるからだ。

だけど、いくら何でもこれは酷すぎる。

だれが橋を爆発させろって言った?

ソフィーは軽くため息をつくと、目を見開いて硬直しているエストを思いっきりにらみつけた。

が、そのとき、エストの後ろ……テセラの自室と思われる場所から、窓際に向かって人影が見えた。

まずい、見つかる!

ソフィーは、サムエルの方にとっさに向き直り、そして早口でこう言った。

「口裏を合わせて」

え? と聞き返すサムエルに構っている余裕は無かった。

ソフィーは軽く息を吸うと、きゃああ!!と悲鳴を上げた。

「サムエルー!!! あなた何やらかしたのよ!」

「は? え、っと……ソフィー?」

サムエルは目を白黒させている。

いつのまにか「マレットさん」から「ソフィー」に呼び方が変わっているのが気に食わないが、そんなことを突っ込んでいる余裕はない。

こちらは、エストが見つからないように注意を引くのに精いっぱいなのだから。

「サムエル! あなたまた魔法を失敗したわね! あれほど! 魔法を窓の外に向かって打つなって言ったでしょ!?」

そう叫ぶと、ソフィーは横目でちらりと中央棟の方を見る。

バルコニーから、軍服を着た背の高い兵士が見えた。

ベリーショートの茶髪の兵士。男か、女か?

彼(か、彼女)は、こちらを見てあきれ顔を浮かべている。

どうやら、バルコニーのエストには気が付いていないらしい。

……お願いだからエスト、動くんじゃないわよ。

ソフィーはそう願いつつ、サムエルの胸倉をぐっと掴んだ。

「アンタねえ! 次にやらかしたら、上官に報告するわよ!

何も燃えてないみたいだけど! 一歩間違ったら大惨事だからね!!」

此処まで喋って、ようやくサムエルも事の運びが分かったようだ。

「ご、ごめんねソフィー! 大きな音がしたけど、炎は出なくて本当に良かったよ!」

「そうね! 音だけで何も燃えていないものね!!」

ちらちらと、サムエルとソフィーは中央棟を確認する。

兵士の人影はそこには無かった。

どうやら、うまく行ったようだ。

ソフィーはサムエルを解放すると、へなへなと脱力した。

***

エストは開いた口がふさがらなかった。

魔法を使った。

そしたら何故か橋が爆発した。

後ろから足音がしたかと思うと、ソフィーがサムエルに食って掛かって怒鳴り散らしていた。

理解が追いつく前に、事が予想外の方向へ進みすぎて何が何だか分からない。

そうこうしている間に、いつのまにか後ろからの足音はいなくなっていた。

……もくしかして、ソフィー達はオレの失敗を誤魔化してくれたのか?

エストが両手を合わせて謝るポーズをみせると、ソフィーは腕を組んでフン、とそっぽを向いた。

相変わらず、素直じゃない奴。

あっちに戻ったら、お礼を言わないといけないな。

そう思ったあと、エストは一呼吸置き、後ろの窓を振り返った。

薄いカーテンは閉められたままだ。

この角度からだと、夕日の反射で室内の様子は何も見えない。

まずは室内を確認しないと。

なるべく音を立てないように立ち上がろうとしたその瞬間、背後から再び足音が忍び寄った。

部屋の中から誰か来る!

浮かせた腰をすぐさま落とし、なるべく隅のほうで縮こまる。

聞き耳を立てると、先程の足音とは違い、こちらは軽い。そして足音の間隔が先程よりも狭い。

歩幅が小さく、身軽。小柄な女性という事か。

足音に混じって、窓ガラスの向こう側から声が聞こえる。

「そちらには近づかない方が……」

低い、女性の声。遠くにいるのか、声は不明瞭で聞き取りづらい。

「大丈夫よ。何も燃えていなかったんでしょう?」

やや高め、少女と女性の中間くらいの声。こちらは窓のすぐそばに立っているのか、とてもはっきりと聞き取れる。

やばい、来る。

しかし、今のエストには回避する術はない。

早鐘のように鳴り続ける心臓を抑えた瞬間、窓がカチャリと音を立て……開いた。

室内から、女性が顔をのぞかせる。

肩より少し上で切りそろえられた黒髪。

同じ色の大きな瞳。

そしてなにより、その額には……3年前、自分が盗もうとした額飾りが着けられている。

間違いない。

テセラだ。

エストは、しばらくその横顔を眺めていた。

夕日に照らされた肌と髪は、ふちを金色に反射してキラキラと輝いているように見える。

3年前はあんなに小さい少女だったのに、今は女性らしい顔つきへ成長している。

だが……その優しい瞳は、3年前とまったく変わっていない。

エストは無言でテセラの横顔に見惚れていた。

その視線を感じ取り、テセラは下を見る。

「……っきゃああ!!??」

彼女は驚いて身を引いた。

驚くテセラに、自分も驚きそうになる。

エストはすんでのところで口を両手で覆い、自分の発声をぎりぎりで阻止した。

テセラは目を見開いて、こちらを見ている。

まばたきすら忘れたかのようにぱっちりと見開かれたその目を、エストはしばらく見つめていた。

数拍。

そののち、テセラは小さく、訊いた。

「……エスト……?」

呼ばれた。

テセラが、自分の名を覚えててくれた。

3年前に、1日だけ会ったきりの、自分の名前を。

……やっと、出逢えた。

エストは優しく微笑み、そして、3年前の彼女の名前を呼んだ。

「……。久しぶり。ステラ」

第6話

夕焼けに包まれた邂逅は、一瞬で終わりを告げた。

エストを発見して驚いたテセラの声に、近衛が反応したからだ。

「どうされました、姫!?」

とっさに、テセラは室内の方へ声をかける。

「だ、だいじょうぶ! 蜘蛛がいたからビックリしたの」

「蜘蛛!? お待ちください、いま潰しに」

「だ、大丈夫!! もう壁をつたって行っちゃったわ!!」

エストは硬直した。

近衛につぶされちゃたまらない。

テセラはエストの方へ身を屈めると、耳元で囁いた。

「1時間だけ、ここで待ってて。部屋の鍵を開けておくから、部屋をでたら突き当り右側の階段を下りるの。

そうすれば中央棟を抜ける渡り廊下があるわ」

1時間待つ。部屋をでたら突き当り右の階段。

テセラに言われた内容を、エストは何度も反芻した。

おそらく、自分がここから安全に脱出できるような手筈を整えてくれるのだろう。

「テ、テセラ」

エストは彼女を見上げる。

しかし、エストの意に反して、テセラはもう室内の方へ向き直っていた。

顔だけこちらに向け、にこりと彼女は笑いかけた。

「また、会いましょう。 話したいことがたくさんあるの」

そう伝えると、彼女はパタンとバルコニーの窓を閉めてしまった。

また、会いましょう。

その台詞が、ぐるぐるとエストの心の中を駆け巡った。

***

それからというもの、エスト達の夕方と夜は、より一層忙しくなった。

訓練が終わる夕方、もしくは訓練の無い休日にひっそりとテセラに会いに行くのが、彼らの日課になった。

テセラにお願いして鍵や通路を確保してもらえる日は比較的簡単に会いに行けるが、毎回そういう訳にもいかない。

そういう日はサムエルやソフィーと一緒に中央棟まで忍び込むことも多々あった。

テセラの近衛に見つかる前に、手早く密会を済ませる必要があったため、長時間いることはできない。

近衛の足音に細心の注意を払いながら、お互いに小声で会話を紡ぐ。

最初は緊張感がまさって上手く会話にならなかった。

しかし、日が経つにつれて2人に慣れがでてきた。

そして、そのうち2人でのおしゃべりを心から楽しめるようになった。

***

内緒の逢瀬を繰り返す日が続いて、半月ほど経った、ある日。

その日はどんよりとした雲が一日中空を覆い尽くし、肌寒い一日だった。

エストはいつものようにテセラの部屋……のバルコニーに座り込んで、窓際に立つテセラと会話を楽しんでいた。

バルコニーの一角には布をかけてある。

これならパッと見ただけでは、人が隠れているようには見えない。

テセラもバルコニーに対し背を向けるように立っており、手に本を持っている。

万が一近衛や侍女が室内に入ってきても、窓際で本を音読していたように見せかけるためのカムフラージュが目的だ。

壁越しに、お互いの顔や姿が見えない奇妙な会話。

これが2人にとっては「普通」なのだ。

「……そっか、テセラは今母親がいるのか」

「ええ。私にとっては2番目のお母様……ってことになるわ」

今日の話題は、テセラの家族構成について。

「どんな人なんだ?」

窓の向こうから、エストが興味津々な声色で尋ねてくる。

「どんな人? そうね、私とは全く似てない……むしろ正反対な人かも」

「正反対?」

「凛とした感じの美人なかたよ。赤毛が夕日に透けると、とても綺麗なの」

テセラの実母は、3年前に病死している。

国王が後妻として迎え入れたのが、今の妃――ジェイン王妃だ。

テセラにとっては継母に当たる。

へえ、とエストの返事が返ってくる。すこし間を置いて、彼は言った。

「……なあテセラ。母親に怒られたりしてねえか? テセラと反対ってことは怖そうなイメージなんだけど」

予想外の質問にテセラは思わずふふ、と笑う。

「大丈夫よ。確かに見た目はきつい印象だけど、やさしい人だから」

「そっか、それならいいんだけどさ。

……オレの母親、めっちゃ怖かったんだ。普段は優しかったんだけど、怒ると『こらぁーっ!!』って」

『こらぁーっ!!』の声に力が入る。テセラはエストの渾身の演技に少しだけ微笑んだ。

エストの家族に話題が移ろうとしている。

その時、テセラの心に、重い鉛の様なものがのしかかった。

「……。」

テセラは返事を返すことができずに、分厚い本のページをパラパラとめくる。

目が泳いでいて、本文には全く視線を落としていない。

「? どうした、テセラ」

いくら待っても返答のないテセラに、さすがのエストも気が付いたようだ。

「誰か来たのか?」

声のトーンを落としてエストが訊く。

「……違うの」

そう答える。

違うのだ。心に重圧がかかったのは、そのせいではない。

……困ってる、よね。分かってる。

テセラはそう思いながらも、言葉を紡ぎだせずにいた。

「エストの家族について」、いつかは話さなければいけないと分かっていた。

けれど、おそらく、その話題は……エストも自分も、幸せにはなれない話題だ。

……それでも、私は話さなくちゃいけない。

話さなきゃいけない義務がある。

テセラは本をパタンと綴じ、バルコニーへ足を進める。

突然自分の目の前に現れたテセラの姿に、エストはビックリして思わず立ち上がった。

「ちょ、テセラ! なにやってんだ、見つかったら……」

「いいの」

テセラはエストの言葉を遮る。

「エスト。……聞いて良いかしら?」

深刻な顔をするテセラに、思わずエストは黙ってうなずいた。

「エストの家族は……いまどうしてるの?」

テセラは彼に、そう問うた。

質問しながらも、テセラはその返答の内容を分かっていた。

だって。エストの家族は。彼の家族は、3年前のあの日、貧民街にいたはずなのだ。

それなら……それなら、今頃は、きっと、もう。

質問されたエストは、はっとした顔でテセラを見る。そして、すぐに視線を落とす。

「……いない。母親は弟を生んですぐ。父親と弟は、3年前に……」

「……!」

テセラの心にのしかかった鉛は、より一層重さを増して心を押しつぶさんとする。

……予想は当たっていた。当たってしまった。

……外れていたら、彼が「今も元気だ」と答えてくれれば、私が抱えていたものはいくらか晴れたのに。

……奇跡は、起きなかったのだ。

だからこそ、私は、彼に説明しなければいけない。

テセラは、エストをじっと見据えて、言った。

「お父様と弟くんが亡くなったのは……3年前、敵軍の空襲があった日でしょう?」

「……ああ」

「……ごめんなさい」

「なんで、テセラが謝るんだよ。お前は関係……」

「あるの」

「え?」

驚く彼の顔を見つめることが出来ず、テセラはついに膝を折ってその場に崩れた。

口で手を覆い、なんとか嗚咽を抑える。

頬を伝う涙をなんとかぬぐい、テセラは絞り出すように、吐き出すように、言った。

「エストの家族は、私が……私が殺したの!」